Varia

... von Ihren Experten für eigentlich eh fast alles.

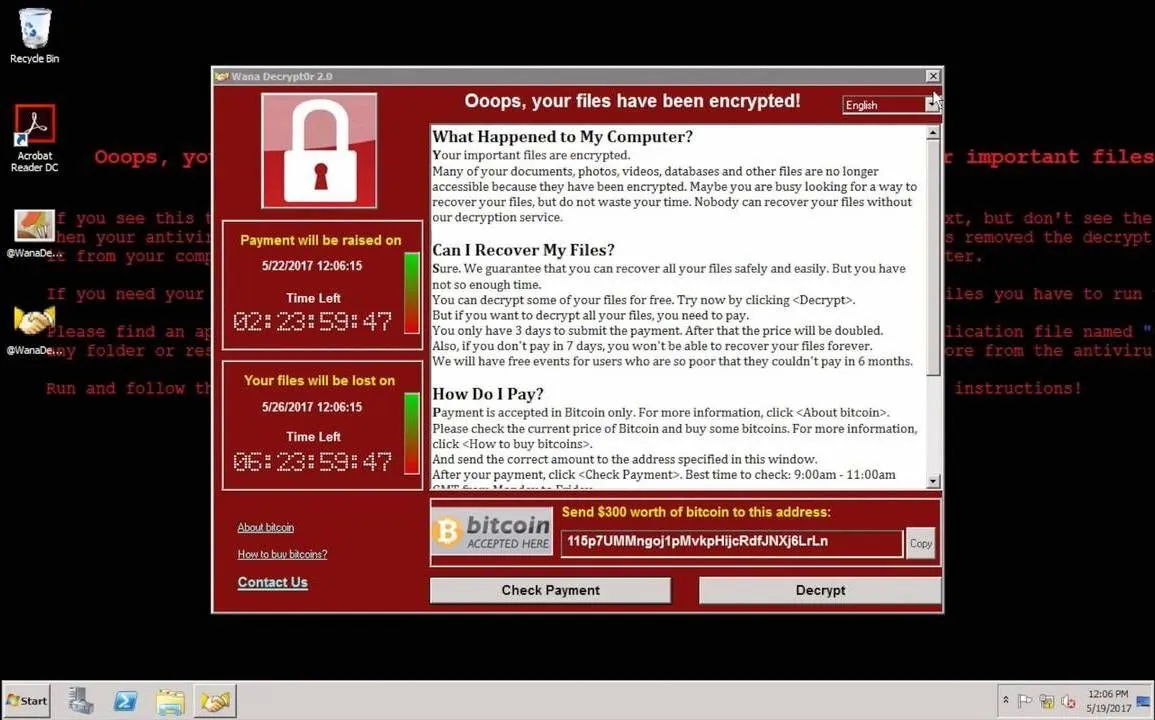

»WannaCry« und der Staatstrojaner – ein globaler Cyberangriff als Warnung

2017 legte ein Cyberangriff weltweit Krankenhäuser, Bahnen und Unternehmen lahm. Der Grund: Ein NSA-Hackerwerkzeug war gestohlen worden. Was bedeutet das für Österreichs Staatstrojaner-Pläne?

Am 12. Mai 2017 startete ein großer Cyberangriff mit WannaCry, bei dem über 230.000 Computer in 150 Ländern infiziert und jeweils Lösegeldzahlungen verlangt wurden. Europol bezeichnete den Angriff hinsichtlich seines Ausmaßes als noch nie da gewesenes Ereignis. Ebnet der in Österreich geplante Staatstrojaner, solchen Angriffen den Weg?

Wie entstand WannaCry?

Der Cyberangriff nutzte eine Sicherheitslücke Konkret die Sicherheitslücke MS17-010 im SMB-Protokoll von Microsoft in Windows-Computern. Diese Lücke war dem US-Geheimdienst NSA bekannt, der sie über Jahre für eigene Zwecke verwendete, ohne Microsoft zu informieren. Erst als Kriminelle diese Werkzeuge stahlen, warnte die NSA den Hersteller. Doch da war es bereits zu spät, da das Schließen einer solchen Lücke auf Millionen von Computern naturgemäß einige Zeit benötigt.

Auswirkungen

Der Cyberangriff betraf zahlreiche global tätige Unternehmen. Darunter sind der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica und einige andere große Unternehmen in Spanien, Teile des britischen National Health Service (NHS) mit mehreren Krankenhäusern, das US-Logistikunternehmen FedEx, der französische Automobilkonzern Renault, der japanische Automobilhersteller Nissan in Großbritannien, die Deutsche Bahn mit der Logistiktochter Schenker, die spanische Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, das brasilianische Telekommunikationsunternehmen Vivo, das schwedische Unternehmen Sandvik, der chinesische Ölkonzern PetroChina.

Über andere Ziele in mindestens 99 Ländern wurde ebenfalls berichtet. In Rumänien war das Außenministerium betroffen. In Russland waren mehr als 1000 Computer des Innenministeriums (MWD), das Katastrophenschutzministerium sowie das Telekommunikationsunternehmen MegaFon betroffen.

Bei der Deutschen Bahn wurden rund 450 Rechner infiziert und führten unter anderem zum Ausfall von Anzeigetafeln an vielen Bahnhöfen, von Videoüberwachungssystemen und einer regionalen Leitstelle in Hannover.

In China konnten Kunden an mehr als 20.000 Tankstellen nur noch in bar bezahlen.

Die politischen Folgen

Microsofts Präsident und Rechtsvorstand Brad Smith verwies auf wiederholtes Bekanntwerden von Exploits Exploits sind Schadprogramm, die Schwachstellen ausnutzen aus Beständen der CIA und der NSA. Er verglich diese mit dem Abhandenkommen von Marschflugkörpern aus militärischen Einrichtungen. Den Regierungen wirft er vor, nicht ausreichend vor Software-Schwachstellen (Exploits) zu warnen, welche ihre Geheimdienste entdecken:

»Wir brauchen Regierungen, die sich des Schadens für Zivilpersonen bewusst sind, der aus dem Anhäufen und Ausnutzen solcher Software-Sicherheitsprobleme entsteht.«

Obwohl die US-Regierung somit ursächlich zu diesem Angriff beigetragen hatte, schrieb ein Vertreter der US-Regierung die Verantwortung für „WannaCry“ in einem Artikel im Dezember 2017 Nordkorea zu.

Im Juli 2020 verhängte die Europäische Union (EU) diesbezüglich Sanktionen in Form von Einreiseverboten und Kontensperrungen gegen zwei Unternehmen aus China und Nordkorea, Mitglieder des russischen Geheimdienstes GRU, sowie gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der chinesischen Hackergruppe APT10. Der US-Geheimdienst NSA, der diesen Exploit entdeckt, verschwiegen und für eigene Spionagezwecke genutzt hatte, wurde hingegen nicht behelligt.

Warum das für Österreich gerade jetzt wichtig ist

Mein Vertrauen in das österreichische Rechtssystem ist durchaus intakt und ich hätte keine Bedenken, der Exekutive gesetzlich gut abgesicherte Überwachungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Doch das ist nicht der Punkt und die diesbezüglichen Bemühungen der Neos vernebeln das eigentliche Problem.

Denn die benötigte Software ist nicht kontrollierbar, da sie zur »Messengerüberwachung« auf offene Sicherheitslücken angewiesen ist. Das Ausnutzen dieser Sicherheitslücken kann nicht begrenzt werden. So ist es durchaus denkbar, dass auch andere Staaten oder Kriminelle die davon betroffenen Geräte auslesen oder manipulieren. Solche Trittbrettfahrer fragen aber natürlich nicht zuvor bei einem Drei-Richter-Senat an, ob sie das auch dürfen. Der potentielle Schaden, beispielsweise indem eine solche Gruppe das Gesundheitssystem oder das Stromnetz lahm legt, ist weit größer, als der, den mittels Messengerüberwachung aus dem Verkehr gezogene Terroristen jemals anrichten könnten. Ein Staatstrojaner macht unser Leben daher nicht sicherer, sondern stellt schon im Regelbetrieb eine große Gefahr da. Ein allfälliger Missbrauch durch staatliche Stellen käme hier noch hinzu.

Macht uns ein Staatstrojaner vom Ausland unabhängig?

Eher nein, denn die dafür benötigte Software wird kaum von einem österreichischen Unternehmen im Alleingang herzustellen sein. Das Finden von Sicherheitslücken erfordert entweder sehr viel Zeit oder man lässt andere für sich suchen. Dann ist aber nicht klar, an wen diese anderen ihre Kenntnis noch verkaufen und wie lange eine Lücke vom Hersteller unentdeckt bleibt. Das Argument, ohne diesen Staatstrojaner blieben wir davon abhängig, dass fremde Geheimdienste uns Tipps geben, ist also auch nicht zutreffend.

Wie können Gefährder gestoppt werden?

Die eine Lösung wird es nicht geben – auch ein Staatstrojaner würde Anschläge nur weniger wahrscheinlich machen und sie nicht gesichert verhindern können. Im Folgenden eine sicherlich unvollständige Liste an Maßnahmen, die vor allem aufzeigen soll, dass es gute Alternativen zur Kommunikationsüberwachung gibt.

Die wenigsten Menschen kommen als Gefährder auf die Welt, sondern entwickeln sich im Laufe ihres Lebens zu einem solchen. Wie leider erst im Nachgang zu dem Amoklauf in Graz festgestellt, könnten Maßnahmen zum Erhalt der psychischen Gesundheit dazu beitragen, dass es weniger Gefährder gibt.

Weiters werden Terroristen eher in öffentlich zugänglichen Unterhaltungsapps wie TikTok radikalisiert. Hierfür ist eine Messengerüberwachung aber das falsche Werkzeug. Im Falle des noch rechtzeitig vereitelten Anschlags auf das Taylor-Swift-Konzert → Taylor Swift, Social Media und der Überwachungsstaat in Wien war der verdächtige Jugendliche zuerst auf auf TikTok radikalisiert worden, bevor er mittels Messengern an der Planung des Anschlags zu arbeiten begann. Erratum: In einer früheren Version dieses Artikels war die Verwendung von Messengern bei der Planung dieses Anschlags generell in Abrede gestellt worden. Das hat sich als nicht zutreffend heraus gestellt. Siehe Quellen. Dennoch hat die Politik ein Verbot des Radikalisierung fördernden Geschäftsmodells von TikTok nicht ernsthaft in Erwägung gezogen.

Letztendlich könnten Kommunikationsanbieter auch verpflichtet werden, bei richterlicher Anordnung Zugänge zur verschlüsselten Messengerkommunikation herzustellen. Dieser Ansatz hat in der Vergangenheit viel – berechtigte! – Kritik auf sich gezogen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er immer noch das kleinere Übel wäre im Vergleich zu staatlich geförderten Sicherheitslücken, zu denen jeder Zugang hat, der sie zufällig entdeckt.

Wie kann ich mich gegen den Staatstrojaner wehren?

Derzeit wohl vor allem durch den Dialog mit dem eigenen sozialen Umfeld und das Unterzeichnen der von epicenter.works gestarteten Petition »Grundrechte schützen - Bundestrojaner stoppen!«.

Quellen

Wikipedia. WannaCry 🌐

Luke Gallin. Reinsurance News. Re-insurance to take minimal share of $8 billion WannaCry economic loss: A.M. Best 🌐

Europäisches Institut für Terrorismusbekämpfung und Konfliktprävention. Florian Hartleb. Nicolas Stockhammer. EICTP Analyse zum vereitelten Anschlag auf das Taylor Swift Konzert in Wien 🌐

Kommentare

Du hast Fragen, Anregungen oder möchtest deine Meinung teilen? Klicke auf den folgenden Link → »WannaCry« und der Staatstrojaner – ein globaler Cyberangriff als Warnung und diskutiere mit anderen diesen Artikel im Fediverse

Weitere Artikel aus der

Kategorie Gesellschaftspolitik

Zum Phänomen des »guten Tons«

Ich wünsche uns allen mehr Gelassenheit, die Absicht verstehen zu wollen, ehe wir über die Wortwahl richten.

Grundlegende Unterschiede zwischen Synthese und Kompromiss

Zwei Wege zur Lösung – warum Synthese mehr ist als ein Kompromiss.

Grundrechte in der Pandemie: Zwischen Schutzpflicht und Selbstbestimmung

Von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zur österreichischen Impfpflicht.

Welche Medien helfen, wenn Diskussionen stocken?

Vor- und Nachteile von Gespräch, Telefon, Video, Chat & Co – und warum der richtige Medienmix entscheidend sein kann.